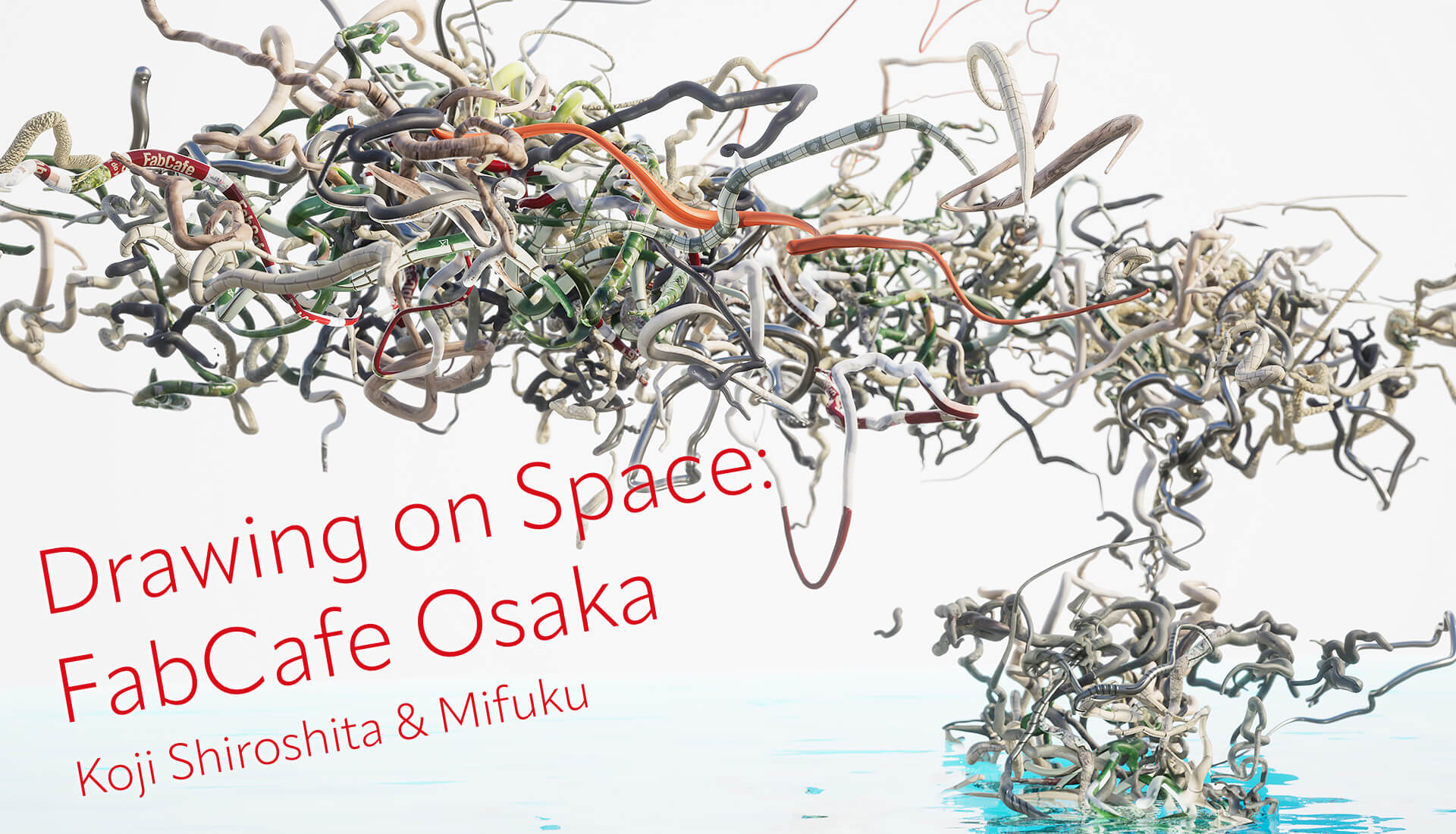

空間へのドローイング:FabCafe Osaka

2025.6.14 - 29

Address

大阪府大阪市北区天神橋2丁目2−4

https://fabcafe.com/jp/osaka/

Hours

11:00 – 21:00

Closed

なし

【作品展示】

2025年6月14日[土]〜6月29日[日]

物理展示・AR体験はご予約不要、無料ですが、ぜひ下記イベントにご参加ください。

【VR鑑賞体験】

6月15日[日]・22日[日]・29日[日]

各回30分/1名 ¥2,000(税込・ドリンク付)・要予約 [予約フォーム]

VRゴーグル(Apple Vision Pro)を着けて、FabCafeOsakaの空間に出現した「空間へのドローイング」の中を歩き回って鑑賞していただきます。(※対象年齢13歳以上 ※普段メガネを着用されている方には、度数調整が可能な専用レンズ〈VOY Tunable VR Inserts〉をご用意しています。)

【ワークショップ】

6月21日[土]14:00-16:00

最大6名 ¥2,000(税込・ドリンク付)・要予約 [予約フォーム]

VRゴーグルを着けて、空間をキャンバスに、コントローラーを筆代わりにして「空間へのドローイング」を描いてみましょう。 描いたドローイングはアプリを使って好きな場所に出没させる事ができます。(後日お渡しとなります)(※対象年齢7歳以上)

【トークセッション】

6月27日[金] 19:00-

¥1,000(税込・ドリンク付)・ご予約優先(定員50名)[予約フォーム]

城下浩伺&みふく、FabCafeOsakaの内装デザインを手がけた建築家井上 真彦(Marginalio Inc.)、FabCafeOsaka事業責任者小島和人ハモニズムが持続的な空間価値と創造性の発火点について語り合います。

FabCafe Osakaは“L’Informe(アンフォルム)=形式に縛られない美しさ”を合い言葉に、「すでにそこにあるもの」や「かたちのない記憶」を使いこなす実験場です。元・自動車整備工場だった当空間は、建築家・井上真彦氏が〈痕跡を消さずに残す〉設計で再生しました。本展に登場する城下浩伺&みふくのXRドローイングも、同じ思想で“床の傷・油染み・錆び”など過去のテクスチャと現在の光景を重ねます。今回の空間へのドローイング:FabCafe Osakaでは来場者がVRヘッドセット越しに過去の痕跡と現在の光景を自由に行き来し、“時間のレイヤーを歩く”体験によって。残された油染みや錆びの手触りをリアル空間で感じつつ、データ化されたテクスチャと環境音が重なり合い、都市の記憶が新しい物語として立ち上がります。

【制作の背景】

2025年4月にオープンしたFabCafe Osakaの店舗は、かつて自動車整備工場として使用されてきた空間でした。

城下浩伺&みふくは2024年12月、改装工事着手前の現場にて、VR機器をメディウムとし、空間そのものを支持体としてドローイングを描く《空間へのドローイング》の制作を開始しました。

描き上げられた3Dドローイングには、自動車整備作業のための地下ピットなどの建築的特徴が現れています。さらに、摩耗したコンクリートの床や塗料が蓄積した手洗い場、錆の残るシャッターなどの物質的痕跡や、場内外で収録した環境音などの聴覚的痕跡が、ドローイングのテクスチャとして与えられました。

また、大阪がかつて何度も海の底に沈みながら、水都としての歴史を歩んできた事も本作のインスピレーションの一つとなり、AIによって再現された数万年前の淀川の風景を素材として取り込んでいます。

VRゴーグルを通してのみ知覚可能な非物質的イメージとして生まれた3Dドローイングが、複層的な「場所の記憶」をマチエールとして獲得することで、絵画としての実在感をいかに形成しうるかを問いかけます。

【作家プロフィール】

城下浩伺&みふく

美術とテクノロジーの融合を通じて視覚芸術の未来を拓くことを目的としたアーティストコレクティブとして2023年結成。京都を拠点に活動。

《空間へのドローイング》では、城下がドローイングを担当し、伝統的な平面に閉じ込められた「描く」行為に新しい身体性と立体性をもたらす。みふくは描かれたドローイングを再構成し、XR作品として立ち上げる役割を担う。

2025年「NEWVIEW AWARDS」審査員長・宇川直宏賞受賞。

城下浩伺:https://koji-shiroshita.com | Instagram:@kojishiroshita

みふく:https://mifuku.work | Instagram:@atsukomii

企画:FabCafe Osaka

協力:京都芸術センター制作支援事業